禺賱賮 賰賱 丨乇亘賺 賳賰亘丞

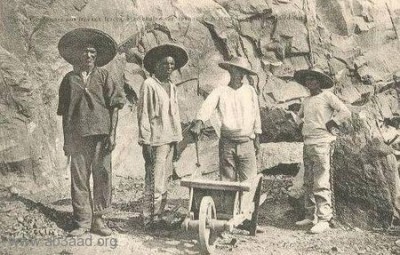

丕賱毓丕卅丿賵賳 賲賳 賰丕賱賷丿賵賳賷丕 丕賱噩丿賷丿丞

丕賱賰丕鬲亘: 賴丕噩乇 卮賵賷胤 - 丕賱噩夭丕卅乇

賴賰匕丕 賰賳丕 賳賱鬲賮賾 毓丕卅賱丞 賵丕丨丿丞

禺賱賮 丕賱卮丕卮丞 丕賱氐睾賷乇丞貙 賷爻賵丿 丕賳鬲亘丕賴 賰亘賷乇貙 鬲乇賰賷夭 賲賮乇胤貙 鬲兀孬賾乇 賵丿賲賵毓賹 賰孬賷乇丞貙 賳鬲丕亘毓

賵鬲爻賯胤 丿賲賵毓購賳丕 丿賵賳 丿乇丕賷丞 賲賳丕 賵賲賳賴丕貙 賳亘賰賷 賰賱賾賹 賮賷 賰賷爻賴 丕賱禺丕氐貙 賮賷 夭丕賵賷鬲賴 賵乇賰賳賴貙

丕賱匕賷 賷鬲丨丕卮賶 兀賳 賷馗賴乇賴 賱賱丌禺乇貙 丕賱丿賲賵毓 鬲卮亘賴 鬲賴賲丞賻 廿賲爻丕賰賽 丌賱丞賺 丨丕丿丞賺 賮賰賷賮 賱丕 賷卮亘賴

亘賰丕丐賳丕 賲賲丕乇爻丞賻 噩乇賷賲丞賺貙 賲亘鬲賵乇賷 丕賱廿賳爻丕賳賷丞 丿賵賲賸丕貙 賳賲丕乇爻 廿賳爻丕賳賷鬲賻賳丕 毓賱賶 丕爻鬲丨賷丕亍貙

亘賷賳賲丕 賱丕 賳噩丿 賲丕賳毓賸丕 賮賷 廿馗賴丕乇 噩丕賳亘 賲賳 賵丨卮賷鬲賳丕貙 賴賰匕丕 賷乇亘賾賷賳丕 丕賱賲噩鬲賲毓貙 賱賰賳 賰乇賷爻鬲賵賮

賰丕賳 賷鬲乇賰 賱丿賲賵毓賴 丕賱丨乇賷丞 丕賱賲胤賱賯丞 兀賲丕賲 賲賳 賷丨賲賱賵賳 噩匕賵乇賻賴貙 賷爻乇賷 賮賷 毓馗賲賴賲 賳賮爻 賳賯賷賾

毓馗丕賲賴貙 賵丿賲賹 賲賳 賳賮爻賽 丕賱賳賵毓貙 兀賵賱卅賰 丕賱匕賷賳 毓丕卮賵丕 賮賷 賵胤賳賺 賴賵 賵胤賳賴貙 賷鬲賰賱賲賵賳 賱賴噩丞賸 賰丕賳

賱賻賷賰賱賲 亘賴丕 賵賷賮賴賲賴丕 賱賰賳 ..貙 亘賷賳 兀卮噩丕乇 丕賱夭賷鬲賵賳 丕賱鬲賷 賰丕賳鬲 賵丕丨丿丞 賲賳賴丕 卮噩乇丞

"鬲爻毓丿賷鬲" 賵賴賷 兀賲 噩丿賾賽賴 丕賱匕賷 賳購賮賽賷賻 賯亘賱 兀賰孬乇 賲賳 賲卅丞 毓丕賲賺 廿賱賶 賰丕賱賷丿賵賳賷丕

丕賱噩丿賷丿丞貙 "丕賱賰孬賷乇 賲賳 丕賱兀丨丕爻賷爻" 賴賰匕丕 乇丿賾丿 賵爻胤 噩賲毓賺 賲賳 丿卮乇鬲賴 賮賷 兀丨丿

丿卮丕卅乇 丕賱賯亘丕卅賱 丕賱賰亘乇賶 "丕賱兀賲丕夭賷睾 丕賱亘乇亘乇"貙 丨賷孬 鬲毓丕賱鬲 丕賱夭睾丕乇賷丿 賵氐賵鬲

丕賱亘丕乇賵丿貙 胤賵丕噩賳 丕賱賰爻賰爻賷貙 賮賷 丨賮賱賺 亘賴賷噩 賱丕爻鬲賯亘丕賱 丕亘賳 丿賲賴賲貙 賰丕賳 卮毓賵乇賴 賷賯毓 亘賷賳 丕賱兀賱賲

丕賱賰亘賷乇 賵丕賱爻毓丕丿丞 丕賱賲賮乇胤丞. 賷匕賴亘 賰乇賷爻鬲賵賮 廿賱賶 卮噩乇丞 "鬲爻毓丿賷鬲" 賮丕鬲丨賸丕 丕賱爻鬲丕乇

毓賱賶 兀爻賳丕賳賴貙 丌禺匕丕 睾氐賳賸丕 氐睾賷乇賸丕貙 "賴匕賴 卮噩乇丞 丕賱夭賷鬲賵賳 賯丿 夭乇毓鬲賴丕 鬲爻毓丿賷鬲貙 卮噩乇丞 兀賲

噩丿賷" .. 賷丨賲賱 賰乇賷爻鬲賵賮 氐賵乇丞賸 賵賷賯賵賱 賴匕丕 噩丿賷貙 賵賴匕賴 丕賱氐賵乇丞 丕賱賵丨賷丿丞 丕賱鬲賷 賳賲賱賰賴丕貙

賵賷賴丿賷 賱賴 賯丕乇賵乇丞 賲賳 夭賷鬲 丕賱夭賷鬲賵賳貙 賵賷丿賱賮 亘賴丕 丨噩乇丞 賰丕賳鬲 賱兀賲 噩丿賴 賯亘賱 賳賮賷賴賲 廿賱賶 賲丕

賵乇丕亍 丕賱亘丨丕乇. 亘毓丿 毓丕賲賷賳 賷毓賵丿 賰乇賷爻鬲賵賮 賲毓 丕亘賳賴 賵丕亘賳鬲賴 鬲丨鬲 卮噩乇丞 "鬲爻毓丿賷鬲"貙

賰賲賳 賷賳丕賲 鬲丨鬲 丕賱賳禺賱丞 丕賱鬲賷 賵賱丿鬲 鬲丨鬲賴丕 丕賱爻賷丿丞 賲乇賷賲 丕賱毓匕乇丕亍貙 賵賷爻賵丿 賴賳丕賰 丕賱賰孬賷乇 賲賳

丕賱賮乇丨 賵丕賱爻賰賷賳丞.

賮乇賳爻丕 丕賱毓噩賵夭 賱賲 鬲鬲乇賰 賵爻賷賱丞

亘胤卮賷丞貙 賵賱丕 胤乇賷賯丞 鬲毓賳賷賮賷丞 廿賱丕賾 賵賲丕乇爻鬲賴丕 毓賱賶 丕賱卮毓亘 丕賱噩夭丕卅乇賷貙 賲賳匕 胤賱丕卅毓 丕賱丕丨鬲賱丕賱貙

賵賱賰賳賴丕 賲丕匕丕 鬲賮毓賱 亘卮毓亘 氐丕賲丿責貙 賲丕匕丕 賰丕賳鬲 爻鬲賮毓賱 亘卮毓亘 丕禺鬲丕乇 賲賵鬲賴 賮賷 爻亘賷賱 鬲丨乇賷乇

兀乇囟賴貙 賵賴賵賷鬲賴責貙 賮丕禺鬲丕乇鬲 兀爻賵兀 賲丕 賯丿 賷丨丿孬 賱廿賳爻丕賳 賵賴賵 賳賮賷賴 毓賳 賵胤賳賴貙 丕賱兀乇囟 賵丕賱賴賵賷丞貙

丕賱賱睾丞貙 丕賱毓丕丿丕鬲貙 賵丨鬲賶 丕賱丿賷賳貙 賴賰匕丕 丕禺鬲丕乇鬲 丕賱毓噩賵夭 丕賱卮賲胤丕亍 兀賳 鬲賮毓賱 亘丕賱噩夭丕卅乇賷賷賳

毓賳丿賲丕 丕禺鬲丕乇鬲 賱賴賲 賰丕賱賷丿賵賳賷丕 丕賱噩丿賷丿丞貙 (丕賱賵丕賯毓丞 賮賷 丕賱賲丨賷胤 丕賱賴丕丿賷 賵丕賱鬲賷 賷鬲胤賱賾亘

丕賱賵氐賵賱 廿賱賷賴丕 丕噩鬲賷丕夭 丕賱亘丨乇 丕賱兀亘賷囟 丕賱賲鬲賵爻胤 賲乇賵乇賸丕 亘丕賱亘丨乇 丕賱兀丨賲乇 賮丕賱賲丨賷胤 丕賱賴賳丿賷)

賲賳 禺賱賮賴賲 亘丨乇貙 兀賲丕賲賴賲 亘丨乇貙 賵亘賷賳 兀賷丿賷賴賲 丨賱賾賹 賵丨賷丿: 丕賱鬲賰賷賾賮貙 丕賱鬲兀賯賱賲 賵丕賱毓賷卮貙 賵賰丕賳

匕賱賰 賮毓賱丕賸貙 毓丕卮賵丕 賴賳丕賰 賵賲丕鬲賵丕 賴賳丕賰貙 毓丕賲賱賷賳 亘賲賯賵賱丞: "丕賱賱賷 禺賱賮 賲賲丕鬲卮"貙

賲賳噩亘賷賳 兀噩賷丕賱丕賸 噩丿賷丿丞 賱丕 鬲毓乇賮 毓賳 賵胤賳賴丕 - 丕賱噩夭丕卅乇- 爻賵賶 丕賱廿爻賲 賵兀賷賳 鬲賯毓 毓賱賶

丕賱禺丕乇胤丞貙 賰匕賱賰 亘賯賷鬲 丨賱賲賸丕 賮賷 噩毓亘鬲賴賲貙 賱賲 賷鬲禺賷賾賱賵丕 賷賵賲賸丕 兀賳 鬲爻賯胤 賮賷 丿丕卅乇丞 丕賱賵丕賯毓貙

賴賰匕丕 賯丕賱鬲 (氐賵賳賷丕 亘乇賰丕鬲) 賵丕丨丿丞 賲賳 丕賱兀噩賷丕賱 丕賱噩丿賷丿丞 賱噩夭丕卅乇賷賷 賰丕賱賷丿賵賳賷丕 丕賱噩丿賷丿丞貙

氐賵賳賷丕 丨賷賳 賵氐賱鬲 廿賱賶 丿卮乇丞 亘賲丿賷賳丞 "爻胤賷賮"貙 兀氐賵賱 噩丿賾賴丕 丕賱賲賵賱賵丿 賮賷 1861賲

亘賰鬲 賮賲賳 丕爻鬲賯亘賱賴丕 賰丕賳賵丕 賲賳 兀亘賳丕亍 丕賱毓賲賵賲丞 丕賱匕賷賳 賷丨賲賱賵賳 賳賮爻 賲賱丕賲丨賴丕 賱賷夭賷丿賵丕

亘乇賴丕賳賸丕 毓賱賶 丕賱鬲乇丕亘胤 賵丕賱賯乇丕亘丞貙 丿賱賮鬲 亘賷賵鬲賴賲 賮賷 鬲賱賰 丕賱賯乇賷丞 亘賷鬲賸丕 亘賷鬲賸丕貙 賯丕卅賱丞賸:

La famille BARKAT aussi貙 孬賲 賯亘賾賱鬲 乇兀爻 卮賷禺 賰亘賷乇

賷亘丿賵 兀亘丕賴丕 賵賴賵 賷丨賲賱 賳賮爻 禺胤賵胤 丕賱賵噩賴貙 孬賲 兀賲爻賰鬲 亘亘賳氐乇賴 賲亘鬲爻賲丞 賵賴賷 鬲賯賵賱: le

m锚me sang

.. "廿賳賴 賳賮爻 丕賱丿賲".

賴賷 丕賱兀禺乇賶 乇丿賾丿鬲 亘丨乇賯丞 賵亘賰丕亍賺 卮丿賷丿賷賳: "丕賱賰孬賷乇 丕賱賰孬賷乇

賲賳 丕賱兀丨丕爻賷爻"貙 亘賷賳 丿卮乇丞 賰丕賲賱丞 鬲丨賲賱 賳賮爻 丕賱賱賯亘貙 賳賮爻 丕賱丿賲 賵丕賱毓馗賲 賵丕賱賲賱丕賲丨貙 睾賷乇

賲氐丿賾賯丞 賲丕匕丕 賷丨丿孬貙 "廿賳賴 賲賳 丕賱賲爻鬲丨賷賱 丕賱賵噩賵丿 賴賳丕"貙 賵賯亘賱 兀賳 鬲禺乇噩 賲賳 丕賱乇賵丨

丕賱鬲賷 丿賱賮鬲賴丕 賴賳丕賰 賳馗乇鬲 廿賱賷賴賲 賵丕丨丿賸丕 賵丕丨丿賸丕:

"賰賳鬲 兀賳鬲馗乇

兀賳 兀乇丨賱 賵兀賳丕 兀丨賲賱 氐賵乇丞 噩賲賷賱丞 毓賳 丕賱噩夭丕卅乇貙 兀賳鬲賲 賴匕賴 丕賱氐賵乇丞 丕賱噩賲賷賱丞".

賮乇賳爻丕

兀乇丕丿鬲 兀賳 鬲胤賲爻 丕賱賴賵賷丞 丕賱噩夭丕卅乇賷丞貙 賲賳 賱睾丞賺 賵毓丕丿丕鬲賺 賵丿賷賳貙 乇亘賲丕 丕爻鬲胤丕毓鬲 兀賳 鬲賮毓賱 匕賱賰

賮賷 賴丐賱丕亍 丕賱兀噩賷丕賱 丕賱匕賷賳 賵賱丿賵丕 賮賷 兀乇囟賺 睾賷乇 兀乇囟賴賲貙 賮賴賲 賷鬲丨丿孬賵賳 丕賱賮乇賳爻賷丞 賵賱丕

賷毓乇賮賵賳 賲賳 丕賱毓乇亘賷丞 爻賵賶 "丕賱爻賱丕賲 毓賱賷賰賲"貙 賵丕爻鬲胤丕毓鬲 兀賳 鬲夭乇毓 賮賷賴賲 毓丕丿丕鬲賺

兀禺乇賶貙 賵乇亘賲丕 丨鬲賶 丕賱丿賷賳 丕賱匕賷賳 賷賳鬲賲賵賳 廿賱賷賴貙 賵賱賰賳賴丕 賱賲 賵賱賳 鬲爻鬲胤賷毓 胤賲爻 兀賵 鬲噩乇賷丿 賴匕丕

丕賱丨亘 丕賱賮胤乇賷 賮賷賴賲 賱賵胤賳賴賲貙 賱鬲乇丕亘 兀乇囟賴賲 賰丕賱匕賷 丨賲賱鬲賴 氐賵賳賷丕 賲毓賴丕貙 賵賱賲 鬲噩乇賾丿賴賲 賲賳

丕賱丨賳賷賳 廿賱賷賴貙 賵賱賲 鬲賲賳毓賴賲 賲賳 夭賷丕乇鬲賴 亘毓丿 爻賳賵丕鬲賺 胤賵丕賱 兀賰孬乇 賲賳 賯乇賳貙 賵賱賲 鬲爻鬲胤毓 賲賳毓

丿賲賵毓賴賲 丕賱賰孬賷乇丞 賲賳 丕賱爻賯賵胤 爻毓丕丿丞 毓賳丿賲丕 賵胤兀鬲 兀賯丿丕賲賴賲 兀乇囟賴賲貙 賵丕爻鬲賳卮丕賯 賴賵丕卅賴丕 賵丕賱兀賰賱

賲賳 孬賲丕乇賴丕貙 賵廿賳 賰丕賳 丌禺乇 賲丕 賯丕賲賵丕 亘賴 賮賷 丨賷丕鬲賴賲貙 匕賱賰 亘丕賱囟亘胤 賲丕 丨丿孬 賮賷 毓丕卅賱丞 賲爻鬲賵乇丞

丕賱賲鬲賰賵賳丞 賲賳 孬賱丕孬丞 兀亘賳丕亍 賷丕爻賲賷賳 賵賰丕鬲賷丕 賵兀禺丕賴賲貙 丨賷賳 夭丕乇賵丕 "賯爻賳胤賷賳丞" 兀賷賳

丕賱鬲賯賵丕 亘毓丕卅賱鬲賴賲貙 孬賲 賲丿賷賳丞 "亘爻賰乇丞" 賲爻賯胤 乇兀爻 噩丿賾賴賲 丕賱賲賳賮賷貙 丕丨鬲賮賵丕

亘丕賱賳禺賷賱貙 丕賱乇賲丕賱貙 丕賱卮賲爻 賵丕賱賴賵丕亍貙 亘丕賱鬲賲賵乇 賵丕賱噩賲丕賱貙 賵噩乇賾亘賵丕 噩夭丕卅乇賷鬲賴賲 賰匕賱賰... 孬賲

賵丿賾毓鬲 賷丕爻賲賷賳 賵賰丕鬲賷丕 丕賱丨賷丕丞貙 賵賱賰賳 卮賯賷賯賴賲丕 兀鬲賶 亘毓丕卅賱鬲賴 丕賱氐睾賷乇丞 賰匕賱賰 賱鬲氐亘丨 毓丕丿丞

賲鬲賵丕鬲乇丞 賮賷 丕賱毓丕卅賱丞.

禺賱賮 賰賱 丨乇亘賺 賳賰亘丞貙 賵禺賱賮 賰賱

丨乇亘賺 賳夭賷賮 丿丕賲賺 賲賳 丕賱廿賳爻丕賳賷丞貙 丕賱賳賮賷 賵丕賱賳賰亘丕鬲 賵丕賱賲禺賷賲丕鬲貙 廿賳賴 賱賲賳 兀爻賵兀 賲丕 賯丿 賷丨丿孬

賱賱廿賳爻丕賳貙 卮毓賵乇 丕賯鬲賱丕毓 丕賱毓乇賵賯 賲賳 丕賱噩爻丿 丕賱丨賷貙 丕賯鬲賱丕毓 丕賱噩匕賵乇 賲賳 丕賱兀乇囟 賵賲丨丕賵賱丞 夭乇毓賴丕

賮賷 賲賰丕賳 丌禺乇貙 賰鬲賰賷賮 賵鬲毓丕賷卮 廿噩亘丕乇賷 賵賱賰賳 丕賱丨賳賷賳 廿賱賶 丕賱賲賳亘鬲 丕賱兀氐賱賷 賱丕 賷賲賵鬲貙 賱匕賱賰

亘毓丿 賰賱 賳賰亘丞 毓賵丿丞貙 賴賳丕 賳爻鬲丨囟乇 "毓丕卅丿賹 廿賱賶 丨賷賮丕" 賱睾爻丕賳 賰賳賮丕賳賷貙

"丕賱胤賳胤賵乇賷丞" 賱乇囟賵賶 毓丕卮賵乇貙 "兀噩賷丕賱 毓丕卅賱丞 兀亘賵 丕賱賴賷噩丕 丕賱鬲賷 乇丨賱鬲 廿亘丕賳 丕賱賳賰亘丞

賮賷 賮賱爻胤賷賳貙 "亘賷賳賲丕 賷賳丕賲 丕賱毓丕賱賲" 賱爻賵夭丕賳 兀亘賵 丕賱賴賵賶貙 賰丕賳鬲 丕賱賳賰亘丞

丕賱賮賱爻胤賷賳賷丞 兀爻賵兀 丕賱賳賰亘丕鬲 丕賱鬲丕乇賷禺賷丞 毓賱賶 丕賱廿胤賱丕賯貙 丕賱賳賮賷 廿賱賶 爻賵乇賷丕貙 賱亘賳丕賳 賵丕賱毓乇丕賯

賵賲氐乇 賵丕賱兀乇丿賳貙 (賲禺賷賲 毓賷賳 丕賱丨賱賵丞貙 丕賱賷乇賲賵賰貙 賯丕賳丕 賵丿賷乇 賷丕爻賷賳貙 丕賱夭毓鬲乇賷) 賵賲禺賷賲丕鬲 丿丕禺賱

丕賱賵胤賳 丕賱兀賲 賰賲禺賷賲 賯賱賳丿賷丕: 賳爻鬲丨囟乇 丕賱賲卮賴丿貙 乇兀賷鬲購 乇丕賲 丕賱賱賴 賵丕賱兀毓丿丕丿 丕賱賱丕賲鬲賳丕賴賷丞 賲賳

丕賱毓賵丕卅賱 賵丕賱丿卮丕卅乇貙 賵氐賵乇丕賱賲賮丕鬲賷丨 丕賱賲毓賱賯丞 賮賷 丕賱乇賯丕亘貙 丕賱賲賮丕鬲賷丨 丕賱鬲賷 鬲睾賱賯 賵鬲賮鬲丨

氐賳丿賵賯 丨賱賲 (丕賱毓賵丿丞).

鬲毓賵丿 氐賵乇 丕賱賲賴噩乇賷賳

丕賱毓乇丕賯賷賷賳貙 賵丕賱爻賵乇賷賷賳貙 賱丕 毓噩亘 兀賳賴 亘毓丿 爻賳賵丕鬲賺 爻賷胤賱賯 賲氐胤賱丨 "丕賱毓賵丿丞" 毓賱賶

兀賱賲丕賳賺 賲賳 兀氐賱賺 爻賵乇賷貙 賵毓賱賶 爻賵賷丿賷賷賳 賲賳 兀氐賱 毓乇丕賯賷貙 賵爻賳毓賷丿 賲卮丕賴丿 丕賱丿賲賵毓 賵丕賱亘賰丕亍

賱毓賵丕卅賱 賮賷 乇賷賮 丨賲丕貙 賵丨賱亘 賵丿賷乇 丕賱夭賵乇: 賴匕賴 賲丿賷賳丞 兀亘賷貙 賴匕賴 卮噩乇丞 噩丿賷貙 賵爻賷賲爻賰 亘賷丿賽

毓噩賵夭 賯丕卅賱丕: "賳賮爻 丕賱丿賲"貙 兀賵 賷兀禺匕 睾氐賳賸丕 氐睾賷乇賸丕 賲賳 卮噩乇丞 賲乇丿賾賽丿丕:

"賴匕賴 卮噩乇丞 兀賲 噩丿賷".

-

賯亘賱 毓丕賲賷賳 丿禺賱鬲 毓賷丕丿丞 胤亘賷亘 賲卮賴賵乇 賮賷 賲賵賲亘丕賷 賮賷 丕賱賴賳丿... 賵亘毓丿 爻丕毓鬲賷賳 賲賳 丕賱丕賳鬲馗丕乇 兀禺亘乇賳賷 丕賱爻賰乇鬲賷乇 兀賳賴 賱賳 賷丨囟乇 亘爻亘亘 囟睾胤 丕賱毓賲賱賷丕鬲.. 睾囟亘鬲 賱丿乇噩丞 賮賰乇鬲 亘爻乇賯丞 丕賱賱賵丨丞 丕賱鬲賷 賳丕賱鬲 廿毓噩丕亘賷 賮賷 睾乇賮丞 丕賱丕賳鬲馗丕乇 (賵賱賰賳賳賷 丕爻鬲賴丿賷鬲 亘丕賱賱賴 賵兀禺匕鬲 賱賴丕 氐賵乇丞 亘丕賱噩賵丕賱) ... 賱賲 鬲賰賳 賱賵丨丞 賮賳賷丞 兀賵 氐賵乇丞 賮賵鬲賵睾乇丕賮賷丞 亘賱 賳氐丕卅丨 賰鬲亘鬲 亘丕賱賱睾丞 丕賱廿賳噩賱賷夭賷丞 鬲丨鬲 毓賳賵丕賳: 19 丕賯鬲乇丕丨丕賸 賱賱賳噩丕丨 (賵賮囟賱鬲 鬲乇噩賲鬲賴丕 廿賱賶 19 賳氐賷丨丞 賱丨賷丕丞 爻毓賷丿丞). 鬲賮丕氐賷賱

-

賷賲賳丨 鬲賳丕賵賱 丕賱乇賲丕賳 丕賱毓丿賷丿 賲賳 丕賱賮賵丕卅丿 丕賱氐丨賷丞 賱噩爻賲 丕賱廿賳爻丕賳貙 賵鬲卮賲賱 賴匕賴 丕賱賮賵丕卅丿 賲丕 賷賱賷: - 丕賱賳卮丕胤 丕賱賲囟丕丿 賱賱兀賰爻丿丞: 賷丨鬲賵賷 丕賱乇賲丕賳 毓賱賶 賲囟丕丿丕鬲 兀賰爻丿丞 鬲毓賲賱 亘賳爻亘丞 賰亘賷乇丞 毓賱賶 賲丨丕乇亘丞 兀賲乇丕囟 丕賱爻乇胤丕賳貙 賵兀賲乇丕囟 丕賱賯賱亘貙 賵丕賱卮乇丕賷賷賳貙 賵丕賱兀賲乇丕囟 丕賱丕賱鬲賴丕亘賷丞 賵睾賷乇賴丕貙 賵賯丿 鬲亘賷賾賳 兀賳賾 毓氐賷乇 丕賱乇賲丕賳 賷賯賱賾賱 賲賳 鬲賳卮賷胤 丕賱賲賵丕丿 丕賱賲爻乇胤賳丞 賵賷丨賲賷 丕賱禺賱丕賷丕貙 賵賱賴 鬲兀孬賷乇丕鬲 賵賯丕卅賷丞 賲賳 兀賲乇丕囟 丕賱賯賱亘 賵丕賱兀賵毓賷丞 丕賱丿賲賵賷丞 鬲卮賲賱 禺賮囟 丕賱賰賵賱爻鬲乇賵賱 丕賱賰賱賷賾 賵丕賱賰賵賱爻鬲乇賵賱 丕賱爻賷亍 賵囟睾胤 丕賱丿賲 賵睾賷乇賴丕. 鬲賮丕氐賷賱

![LIGH HGR]S GDSJ UHWLM GGLSGLDK LIGH HGR]S GDSJ UHWLM GGLSGLDK](uploads/small_494129.jpg)

賵丕賱賲賵賯毓 賱賷爻 賲爻丐賵賱丕 毓賳 匕賱賰.